E’ stato affermato che non vi è monumento che abbia, come il Tempio Malatestiano di Rimini, la possibilità e quasi il diritto di porsi ad emblema stesso del Rinascimento.

Il pontefice Pio II dichiarò che il monumento “non sembra un Tempio di Cristo, bensì di fedeli adoratori di demonio”- “Verum ita gentilibus operibus implevit, ut non tam christianorum quam infidelium daemones adorantium templum esse videretur“. Eppure lo stesso Papa, che combatté Sigismondo Pandolfo Malatesta, lo scomunicò e lo fece bruciare in effigie, scrisse di lui: “Sigismondo conosceva le storie ed era molto innanzi nella filosofia, e sembrava nato a tutto ciò che intraprendeva“.

Siamo nel 1400, con il rifiorire degli studi greci, ritornò il modello di scuola (l’Accademia) che Platone fondò sulla base delle comunità pitagoriche. Sorsero allora l’Accademia Fiorentina – di cui Gemisto Pletone fu il fondatore -, l’Accademia Romana – di cui Leon Battista Alberti fu tra i principali sodali, la Napoletana e infine la cerchia malatestiana – che, sebbene non in grado di competere con la vivacità di Firenze, la solennità di Roma e la profondità di Napoli, rappresentava un distillato di saperi cui fornirono oro puro spirituale diversi talenti dell’epoca, artefici che profusero nel Tempio riminese i tesori della loro dottrina.

Queste Accademie sono molto interessanti per le analogie che presentano con la Massoneria e forse anche per le “regole” che trasferirono ad Essa.

Dominava, ormai da secoli una filosofia ufficiale e dogmatica, che veniva insegnata pubblicamente nelle scuole e che da ciò aveva preso la definizione di Scolastica, la logica aristotelica che pretendeva di arrivare alla verità procedendo per ragionamenti rigorosi, basati su premesse considerate incontestabili.

Sulla sponda opposta il platonismo, incentrato sulla scientia scientiarum, prevedeva innanzi tutto una dottrina segreta che andava tramandata a pochi, mentre la sua radice, il pitagorismo, ha influenzato in ogni tempo le varie società esoteriche. La Massoneria ne ha mantenuto gradi iniziatici, segni, riti, simboli e tanti altri aspetti significativi quali l’agape rituale. I suoi insegnamenti sono velati ed enigmatici; attraverso Platone e Pitagora, pretendeva di aver origine dai magi caldei, dagli ierofanti egizi e addirittura dai fondatori della loro scienza, da Zoroastro e da Ermete Trismegisto, cioè tre volte grande, da cui ha preso il nome di Ermetica.

Ermete Trismegisto rappresenta il principio dell’intuizione o più esattamente dell’ispirazione sovrumana. E’ curioso notare che nel Duomo di Siena, coevo al Tempio Malatestiano, si trovi nelle tarsìe del pavimento raffigurato Ermete Trismegisto, subito oltre il portale maggiore, come “in apertura di libro”, a significare la preminente posizione spirituale del supposto autore del Corpus Hermeticum (composto di due opere databili tra il 100 e il 300 d.C., l’Asclepius, in latino, e il Poimander, in greco, tradotta da Marsilio Ficino nel 1471). La tarsia, databile al 1482, rappresenta Ermete che offre il dono della sapienza , all’Oriente e all’Occidente, rappresentati da un uomo con il turbante ed un altro con la cappa.

Carattere distintivo di questa filosofia era l’intenzione dichiarata di far astrazione dalle parole, per dedicarsi alla contemplazione delle cose prese in se stesse, nella loro essenza propriamente considerata. Il discepolo di Ermete era silenzioso rifuggiva da qualsiasi argomentazione e non cercava di convincere alcuno, chiuso in se stesso era dedito a profonde riflessioni e finiva così per penetrare i segreti della natura.

Siamo in un’epoca a cavallo della fine del Medioevo e del principio del Rinascimento che rappresenta, per così dire, la sintesi dell’antica Massoneria, quella dei Costruttori di Cattedrali (con la loro profonda simbologia e gli stretti rapporti con l’Ordine dei Templari) e quella degli umanisti esoterici e platonici (con la loro pratica dell'”arte ” ermetica). Nelle Accademie si rivelano i principi delle antiche scienze sacre sotto forma di Astrologia, Cabala, Tarocchi, Magia e Alchimia. Queste scienze, oggi erroneamente considerate morte, avevano tutte un medesimo campo d’applicazione: il discernimento delle leggi nascoste che reggono l’Universo; ed un’altra peculiarità: la finalità perseguita non era solamente speculativa, ma eminentemente pratica, mirando a un risultato effettivo, ad un’ambizione suprema che si definiva realizzazione della Grande Opera.

Siamo in una sorta di fase preistituzionale della Massoneria ed è opinione diffusa che Essa, anche per il suo aspetto speculativo, nell’elaborare i suoi princìpi, si sia ispirata alle Accademie.

Qualche cosa di singolarmente strano dev’essere stata la corte di Rimini sotto l’audace condottiero Sigismondo Malatesta. Della sua confraternita, di cui egli era chiamato “re”, fecero parte, tra gli altri, artisti, filosofi, poeti ed eruditi: Leon Battista Alberti, Giorgio Gemisto Pletone, Matteo de’ Pasti, Roberto Valturio, Basinio da Parma, Agostino di Duccio, Matteo Nuti, Piero della Francesca, Giusto de’Conti, Bonifacio Bembo, Tobia del Borgo, Porcellio, Trebbiano, Biondo da Forlì, Francesco Filelfo, Gaspare Broglio Tartaglia… e alcuni di loro il Malatesta onorò a tal punto da accoglierne le salme nello stesso Tempio nel quale aveva disposto la sepoltura per se stesso.

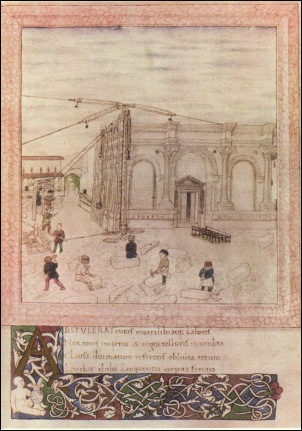

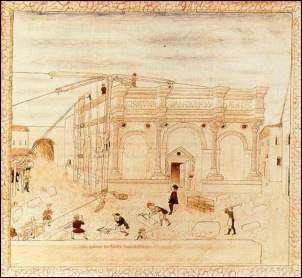

Nel 1464 Sigismondo, al soldo di Venezia, è alle Crociate in Morea. Là, c’è Giorgio Gemisto Pletone, morto: ha insegnato in Italia, forse a Rimini e certamente a Firenze; incarnava, vivo, il platonismo; ha attaccato il latifondo ecclesiastico, ha propugnato una forma di comunismo classico, un’organizzazione platonica, appunto, della società. Gemisto aveva sviluppato un sistema filosofico eclettico nel quale l’audacia del suo pensiero si era alleata ad una naturale tolleranza, ad una curiosità che non gli permetteva di disprezzare alcun apporto intellettuale, senza prima digerirlo e incorporarlo alla màdia del suo spirito; fu erede del pitagorismo e dei neoplatonici ma anche degli gnostici alessandrini e della seduzione ineffabile della cabala. Il seme che diffuse germinò in una feconda avventura, che sarebbe sbocciata nell’Accademia fiorentina e nello splendore mediceo, infine, nei frutti dei suoi discepoli Marsilio Ficino e Pico della Mirandola. Sigismondo ne preleva le ceneri. Pletone riposerà, con gli altri dotti, nelle arche del Tempio pagano-cristiano che fanno corona alla sepoltura di Sigismondo, allievo della Tradizione.

Voluto da Sigismondo dal 1450, sia per innalzare un monumento imperituro all’amore per Isotta “forma et virtute Italie decori” (decoro d’Italia per bellezza e virtù), sia per dare la misura della sua sapienza umanistica, già nel 1458 i suoi lavori vengono sospesi e non ne viene ultimata la copertura, nel 1461 il Tempio aveva un tetto da cui entravano pioggia, neve e vento, col rischio di una generale, tragica rovina.

Ma, fin dal principio, era evidente un elemento allegorico imprescindibile e che dovrebbe essere chiaro ad ogni Maestro Architetto: il Tempio non veniva costruito per essere terminato, ma era un’opera destinata ad attraversare i secoli, diretta verso la sua imprecisabile e quindi remota inaugurazione, in un sentimento d’eternità non formulato, ma plasmato da inaugurazioni minori (oggi una cappella, domani una balaustra, qualche tempo dopo un’arca), come punti fermi per apprezzare l’indiscutibile avanzamento della costruzione, ma anche come gradi e stimoli rivitalizzanti di cui il principe e la sua corte avevano bisogno per mantenere in sospeso una così incommensurabile speranza. Infatti, ciò che dà un brivido singolare al sogno incompiuto del principe riminese, è il sospetto contenuto nella voluta manifestazione di questa continua costruzione, l’intuizione della vertiginosa proposta che sorge dall’interrotto progetto: lontano come restò da quel che doveva essere il definitivo incontro con la sua forma, eppure abbastanza vicino a questa da lasciare intravedere la sua smisurata natura.

Come il lavoro del Massone, al pari di quello del Tempio in perenne costruzione, l’opera di Sigismondo Pandolfo Malatesta non ha mai fine. L’incompiutezza del progetto, del lavoro architettonico di Sigismondo e dell’Alberti, non solamente doveva essere prevista: era presumibile, necessaria. Ed è possibile e desiderabile che tale idea abbia reso meno duri i giorni del tramonto, in cui si prolungò l’agonia di Sigismondo.

“Qui giace colui che era nato da se stesso” pensò di far scrivere nel suo epitaffio, ma Isotta lo dissuase per non prolungare nella sua morte le accuse che avevano proliferato nella sua vita, proprio lei che invece, sulla sua di tomba, vorrà il prudente motto “Tempus loquendi, Tempus tacendi“, altra massima tradizionale, tratta dall’Ecclesiaste (3,7), ma sottoposta ad inversione, non solo tra le più difficili e rigorose, ma anche tra le più proficue, perché come dice il maestro del taoismo Lao-Tzu: “colui che sa non parla, colui che parla non sa“.

D’altra parte quel che pensò Sigismondo – e non scrisse – non si discosta dalla Tradizione e dalla Filosofia Perenne: “io vivo, eppure non sono io, perché è il Logos che vive me“. Un concetto che era stato espresso anche nella Persia del IX secolo dal sufi Baiarid Al Bistami: “io andai da Dio a Dio, finché essi gridarono da me, in me: ‘o tu io!’“. Affermazioni di questo tipo anche in Persia fecero allora gridare al sacrilegio.

Ma così è la chiesa, ogni chiesa intollerante e ottusa. Pio II Piccolomini, mentre scomunicava Sigismondo, canonizzava Caterina da Siena che solo mezzo secolo prima aveva scritto: “il mio Me è Dio, né altro Me conosco“.

Ma né il paganesimo né l’esaltazione dell’amore sensuale e umano, né la sua fastosità né la provocatrice audacia del suo presunto individualismo erano la chiave del progetto.

Per accedervi, per comprendere quel che Sigismondo sapeva – e senza dubbio anche Isotta, l’Alberti e pochi altri del cerchio degli iniziati: Matteo, Agostino, Basinio e Bonifacio (che da pochi anni aveva terminato uno tra i mazzi di carte più belli del mondo, il Tarocco Visconti, le cui 78 lamine fungevano da biblioteca muta nelle adunanze della confraternita malatestiana) -, alla stessa maniera della lettura degli arcani, bisognava arrestarsi nei dettagli, ripassare uno ad uno gli elementi della Cappella dei Pianeti e metterli in rapporto con le risposte speculari che si trovavano in quella delle Arti Liberali o retrocedere verso la Cella delle Reliquie o ascendere verso l’Arca degli Antenati o verso i cenotafi che attendevano Isotta e gli iniziati. A questo punto, cominciando a districare la trama da uno qualunque dei suoi punti – per esempio la proposizione dello Zodiaco, per esempio le nove Muse con Apollo che le rischiara con la sua fiamma immortale, la “decade universale”, simbolo del “denario” – si poteva giungere ad un’intuizione: il Tempio era una metafora del mondo, il suo tema, la storia dell’umanità.

E’ abbastanza singolare che , per oltre cinque secoli, nessuno abbia sfogliato le pagine del misterioso trattato di alta filosofia di Bonifacio Bembo, mettendole in relazione con l’iconografia del Tempio malatestiano. Infatti per interpretare con una certa precisione il suo simbolismo iniziatico, nulla può aiutare quanto le ventidue chiavi dei tarocchi. Ma, probabilmente, ciò non è avvenuto proprio per quanto afferma l’iniziato Oswald Wirth, e cioè che i tarocchi “costituiscono l’autentico Alfabeto degli iniziati, grazie al quale un intelletto sagace può imparare a decifrare taluni enigmi grafici, destinati a trasmettere segreti che sarebbe pericoloso diffondere senza discernimento.“.

Non c’è bisogno di scomodare Fulcanelli che ne “Il Mistero delle Cattedrali” afferma che esse furono “costruite dai Frimasons per assicurare la trasmissione dei simboli della dottrina ermetica“. Persino nella letteratura moderna, oramai ci s’imbatte spesso nella teoria secondo cui le chiese medioevali erano gli equivalenti architettonici, scultorei e pittorici di una summa teologica e filosofale. Sono sempre di più i ricercatori, anche i più corrivamente noti spesso per i loro fantasiosi best-sellers, da Christian Jacq a Graham Hancock, da Christopher Knigt e Robert Lomas a Michael Baigent e Richard Leigh fino a Lynn Picknett e Clive Prince, i quali pur pervenendo a risultati diversi e a congetture contrastanti, sono però accomunati da due risultati convergenti: l’origine caldea ed egiziana dell’esoterismo e l’idea che molti gioielli dell’architettura religiosa cristiana fossero punti di riferimento per gruppi le cui credenze non erano tanto ortodosse quanto la storia ufficiale vorrebbe farci credere.

Va inoltre ricordato che Rimini era un’importante stazione dei Templari che qui scomparvero in maniera incruenta, differentemente da quanto accadde in Francia. E’ noto come i Templari, nella loro breve parabola di vita, promossero la costruzione di cattedrali, tra cui quella di Chartres. E favorirono la costituzione di corporazioni di costruttori e muratori, che facevano parte dell’Ordine cavalleresco, godendone dei privilegi, tra cui l’esenzione dai tributi. A Rimini era fiorente una comunità di lanaioli “patarini”, cioè catari.

Quel che è certo è che nella scuola iniziatica che faceva capo all’ermetismo di Gemisto Pletone e successivamente dei suoi allievi Marsilio Ficino e Pico della Mirandola, il simbolo veniva utilizzato come immagine sacra che serviva da supporto ad una serie di pratiche mentali, come ponte per passare da uno stato di coscienza all’altro, come via d’accesso ad un preciso stato psichico, ad una “visione lucida”, frutto di particolari tecniche affini a quella che oggi è conosciuta come “meditazione trascendentale”.

Il Tempio malatestiano è dunque un “laboratorio” attrezzato per la meditazione.

Che l’iconografia del Tempio celi significati arcani noti solo alla stretta cerchia della corte malatestiana era stato rivelato da Roberto Valturio, amico e consigliere di Sigismondo, che in un famoso passo del De Re Militari (XII,13) aveva alluso a “simboli tratti dai più occulti penetrali della filosofia e altrettanto atti ad attrarre fortemente i dotti quanto a permanere nascosti al volgo“.

Brano – dicono i moderni critici – “famoso e citatissimo da quanti sostengono che il tempio celi significati criptici ed arcani“.

A questo proposito, crediamo non sia privo d’interesse – a riprova dell’interpretazione alchemica del Tempio – notare come le parole di Valturio siano stupendamente coincidenti con quelle di Geber o Jabir ibn Hayyân, scrittore arabo dell’VIII secolo, sufi ed alchimista, che formulò la prima sintesi della dottrina alchemica nel trattato, tradotto in latino nel XIII secolo, Summa perfectionis magisterii in sua natura, in cui dichiara: “Non bisogna esprimere il nostro magistero in termini del tutto oscuri, ma nemmeno con un’evidenza che lo renda comprensibile a tutti. Da parte mia lo insegnerò in modo tale che nulla ne sia nascosto ai saggi, pur senza cessare di essere oscuro agli spiriti mediocri. Quanto agli stupidi e ai folli, non potranno capirci niente…“.

Del resto anche gli alchimisti greci dichiaravano di parlare soltanto per coloro che erano iniziati ed addestrati e gli alchimisti medioevali confermavano: “Tutto ciò che qui diciamo si rivolge unicamente al sapiente, non all’ignorante“.

Il primo a tentare una lettura esoterica e diciamo pure massonica dell’apparato decorativo del Tempio fu nel 1928 il Fratello Giuseppe Del Piano (1874-1930), chimico riminese, proprietario di un fiorente laboratorio farmaceutico. A distanza di settant’anni il suo “Enigma filosofico del Tempio Malatestiano“, sostanzialmente ispirato da “I Grandi Iniziati” di Édouard Schuré, è tuttora un modo stimolante di leggere uno dei più inconsueti e straordinari monumenti architettonici del nostro Paese. Afferma il Fratello Del Piano che si tratta di un “compito piuttosto difficile, inquantoché l’argomento, più che all’ordinaria comprensione del cervello, si rivolge alle facoltà superiori dello Spirito e specialmente all’intuizione“.

L’unico altro tentativo di interpretazione della struttura mitico-simbolica sottesa al monumento elaborato dalla corte malatestiana risale agli anni cinquanta ed appartiene a Charles Mitchell, uno studioso del Warburg Institute. Condotta sulle linee dell’insegnamento ermetico, è basato su alcuni testi di Macrobio, erudito neoplatonico e neo-pitagorico del IV secolo d.C..

Entrambe le interpretazioni, come pure quelle vagamente citate en passant e attribuite in talune guide turistiche di Rimini al giornalista e Fratello Guido Nozzoli (che taoisticamente, alchemicamente, in una parola tradizionalmente, sapeva e non parlava) sono sbrigativamente, e talora con un certo imbarazzo, tacciate dalla moderna contemporanea critica come spericolate e selvagge fantasie iconografiche, con totale rifiuto della concezione esoterica, a conferma dell’oscurità del simbolo per lo spirito mediocre del nostro tempo. A conferma quindi di quella mentalità moderna di porre tutto alla portata di tutti (una vera e propria volgarizzazione nel senso valturiano e gerberico), ci si ferma a una “lettura attenta, e però non troppo fantasiosa” degli aspetti decorativi del Tempio, che non porta, in definitiva, a nessuna superiore conoscenza, tendente a negare tutto ciò che la supera e soffocando tutte le possibilità riferentesi a un campo più elevato.

Pesa su questa impostazione della critica moderna, come un macigno, l’estetica crociana. Di Croce sono peraltro note le sue opinioni antimassoniche e controiniziatiche.

Si vuole qui ricordare cosa scrisse Benedetto Croce, al fine di comprendere meglio i suoi contemporanei epigoni.

Scrisse che “decorazione vale semplicemente arte” e che “anche nei grandi cicli profani, tutti giuochi, danze e idilli e trionfi bacchici, che paiono volere soltanto lusingare i sensi e rapire l’immaginazione” il cercare in essi intenzioni e significati riposti “alimento allo spirito, che solo la nostra indifferenza in proposito o la nostra ignoranza impedisce di ricercare e scoprire” potrà al massimo far scoprire la chiave astrologica di quella determinata opera d’arte.

Né il tetragono Croce e i suoi caparbi eredi si fanno scalfire dalle parole di Roberto Valturio o dalla Tradizione che vuole che in un’opera d’arte vi sia una lettura dei simboli. L’attenzione che vi era allora al contenuto e all’allegoria dei simboli secondo Croce infatti “non conferma niente, giacché non è da ammettere il principio che un critico contemporaneo giudichi meglio di un critico posteriore, come non è da ammettere l’inverso…dividendosi i critici non in contemporanei e posteriori, ma unicamente intendenti o no di arte, sensibili o no al bello“. E Croce appare soprattutto infastidito da quanti hanno “fame di allegorie e di ritrovamenti del significato“, irridendo gli stessi come “spiriti bizzarri e vanesi che par che immaginino che, oltre la storia visibile, ce ne sia un’altra invisibile, la quale ad essi è o sarà concesso svelare con lo stabilire sottili confronti, da loro immaginati, tra i fatti: sicché i loro racconti storici prendono aria di scoperte di cospirazioni e di intrighi ed essi di abilissimi investigatori o piuttosto poliziotti.“.

L’avversione di Croce è soprattutto diretta verso Warburg, il fondatore del maggior istituto di studi rinascimentali, al quale , tra l’altro, Charles Mitchell appartiene, come per altro, la grandissima Frances Amelia Yates, i cui studi su Giordano Bruno e la Tradizione hanno fortissima attinenza con quanto qui trattato.

Aby Warburg infatti, partendo dalla premessa dell’origine dell’opera d’arte come cooperazione tra committente e artista e quindi frutto di un’azione reciproca, in assenza di una documentazione storica su questo fecondo scambio era giunto a questa conclusione:

“Dello scambio di sentimenti o pareri fra committente e artista esecutore solo di rado qualcosa giunge al mondo esterno…sottraendosi in tal modo perlopiù alla consapevolezza personale e storica. Bisognerà quindi, giacché le deposizioni di testimoni oculari sono così difficilmente reperibili, convincere di colpevolezza il pubblico coinvolgendolo nell’indagine mediante prove indiziarie“.

Neppure vanno dimenticate nel 1959 le annotazioni di André Chastel in “Art et Humanisme“, né gli interrogativi sull’interpretazione pagana del Tempio di Franco Gaeta nel suo saggio “La ‘leggenda’ di Sigismondo Malatesta” del 1978. Da allora ulteriori studi in tal senso hanno toccato tangenzialmente il maggior monumento riminese. Bastino qui i nomi di Frances A. Yates ed Edgar Wind – entrambi del Warburg Institute come Mitchell – e quelli dei nostri Eugenio Garin ed Elemire Zolla.

Va segnalato, infine, che il 13 settembre 1998, un servizio giornalistico nel supplemento domenicale del più autorevole quotidiano economico d’Italia Il Sole 24 ORE, dedicato al Tempio, fa arrivare l’autore, Marco Bona Castellotti, a concludere che “prende consistenza la concezione del Tempio Malatestiano, platonizzante e ermetica, intessuta di esoterismo e non estranea a influenze orientali“. Un vero squarcio di luce nell’oscurata mentalità moderna.

Ogni opera che minacci di stroncare il sistema generale viene accuratamente occultata. Alla gente, al volgo di Valturio non piace che si riempia il vuoto delle storie che si raccontano.

Questo imbarazzo, quando non addirittura odio e ostilità, verso il mistero, il segreto, l’esoterismo, appaiono come la fantasia di supposti “privilegi”, istituiti a vantaggio di qualcuno, e ostinatamente la mentalità moderna nega qualsiasi superiorità e odia tutto ciò che va al di là del livello “medio” e si discosta dall’uniformità. In realtà, come la tradizione insegna, le verità di un cert’ordine, per loro stessa natura, sono comprensibili solo per chi è qualificato per capirle, mentre per altri, come abbiamo visto, restano impenetrabili.

Insomma anche il Tempio si rifà a quella Tradizione che è di per sé affine e compartecipe dell’esoterismo, in quanto tende a rimanere immutata nel corso dei secoli, quanto meno nella scelta del repertorio simbolico, senza farsi condizionare dai mutamenti di gusto artistico che avvengono d’epoca in epoca e nelle diversità da luogo a luogo, a riprova della sua primordialità sovrumana nel tempo e della sua circolarità diffusa nello spazio.

I simboli non sono dunque rivolti a chiunque, ma destinati soltanto a coloro che vogliano risvegliare le idee assopite nel nostro intelletto. Diversi perciò dalle parole, dalle formule razionali, aristoteliche, di cui non si vuole contestare l’utilità pratica e scientifica (anche se la fisica, oggi, se vuole spiegare non può non rifarsi alle dottrine tradizionale, taoiste, pitagoriche…). Queste ultime corrispondono ad un pensiero rigido, bloccato, artificialmente delimitato, tanto da apparire come immoto rispetto al pensiero indefinito, complesso e mobile che si riflette nei simboli, la cui conoscenza è per sua natura incomunicabile attraverso discorsi e scritti; la si può conseguire, come abbiamo detto, solo attraverso la meditazione: è necessario entrare in se stessi e s’ingannerebbe chi la cercasse fuori di sé. Questa è l’interpretazione da dare al “conosci te stesso” di Socrate.

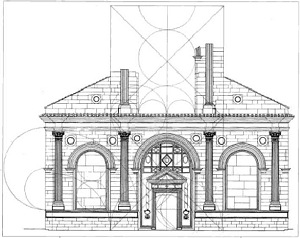

La comprensione del Tempio, inteso come simbolo riferito all’Uomo, come ci ricorda l’imperativo socratico ancora apposto sul frontone di quello massonico e già inciso sul Tempio di Delfi dedicato ad Apollo, rimanda al lavoro di squadra incompiuto che Sigismondo con i suoi compagni d’arte intraprese.

Chi infatti, socraticamente, è riuscito a conoscersi impara per ciò stesso a relazionarsi con ciò che, erroneamente, è creduto l’altro da sé, a discernere l’Unità fondamentale nell’identità del tutto. Con questo lavoro di profondità ed equilibrio, il pensiero, attraverso la meditazione, giunge a conoscere mentalmente ogni cosa, ad appropriarsene per amarla.

Questa analogia è ulteriormente rafforzata dalla natura stessa dell’esperienza iniziatica. Possiamo anche rifarci alla tradizione orientale in cui essa viene descritta come una visione diretta, che sconfina dall’ambito dell’intelletto e che si raggiunge “guardando più che pensando”, esplorando all’interno di se stessi mediante la meditazione.

Nel taoismo – la parte esoterica dell’antica filosofia cinese, quella basata sulla conoscenza intuitiva, mentre il confucianesimo, di natura razionale, è la parte essoterica, così come per analogia nel nostro Occidente due filosofie si sono spartite lo spirito: l’aristotelismo, logico e razionale, e il platonismo, enigmatico, allegorico, simbolico, ermetico dal nome del fondatore di questa scienza sacra – nel taoismo, dunque, questo concetto di osservazione è sorprendentemente racchiuso nel nome stesso con cui si indica il tempio taoista, guan, il cui significato originario è quello di osservare, ventesimo esagramma dell’I Ching. Anche il taoismo, esattamente, considera il tempio come luogo d’osservazione, così come analogamente avviene nella nostra lingua, tempio e contemplazione, dalla radice temn, nel suo significato di osservare, ma anche nel senso di discernere, che esprime il concetto di divisione e separazione rispetto al profano, espresso anche nel cinese guan, che significano anche torre e monastero, ciò che sta in alto ed è separato.

Del resto in un testo, non pubblico, della Libera Muratoria si osserva che “il Tempio è un simbolo complesso, la punta di un iceberg, il contenitore di numerosi altri contenitori, il Labirinto all’interno del quale è sempre ritrovabile l’Universo, l’Uomo, la sua Storia, la sua Intelligenza, la sua Essenza“.

Al pari della opera di Sigismondo ci fa sembrare assolutamente desiderabile ciò: e cioè che tutta la vita di un uomo si trasformi in una specie di rituale continuo, che ogni oggetto del mondo intorno a lui debba essere considerato un simbolo dell’eterno fondamento del mondo, che tutte le sue azioni debbano essere compiute con un senso di sacralità.

Senza un’adeguata conoscenza di se stessi, non si può dare adeguata conoscenza del Grande Architetto.

L’uomo che ha imparato a considerare le cose come simboli, le persone come templi dello Spirito e le azioni come riti, è un uomo che ha imparato a ricordarsi di continuo chi egli è, dove si trova in relazione all’universo e al suo Fondamento, come si deve comportare con i propri fratelli, e quello che deve fare per giungere alla meta finale.

Per ora continueremo a vagare nel Labirinto e a discernere, ovvero a con-templare, altri simboli del Tempio riminese.